新着情報

夏バテ予防に梨を|東洋医学で見る梨の効能と食養生の知恵

ブログ

●はじめに

今年の夏は35度を超える日も多く、残暑も続き、厳しい暑さがまだまだ続きそうです。熱中症で救急搬送される方も多く、頭痛やめまい、体のだるさ、喉の渇き、食欲の低下といった不調を感じる方が増えています。

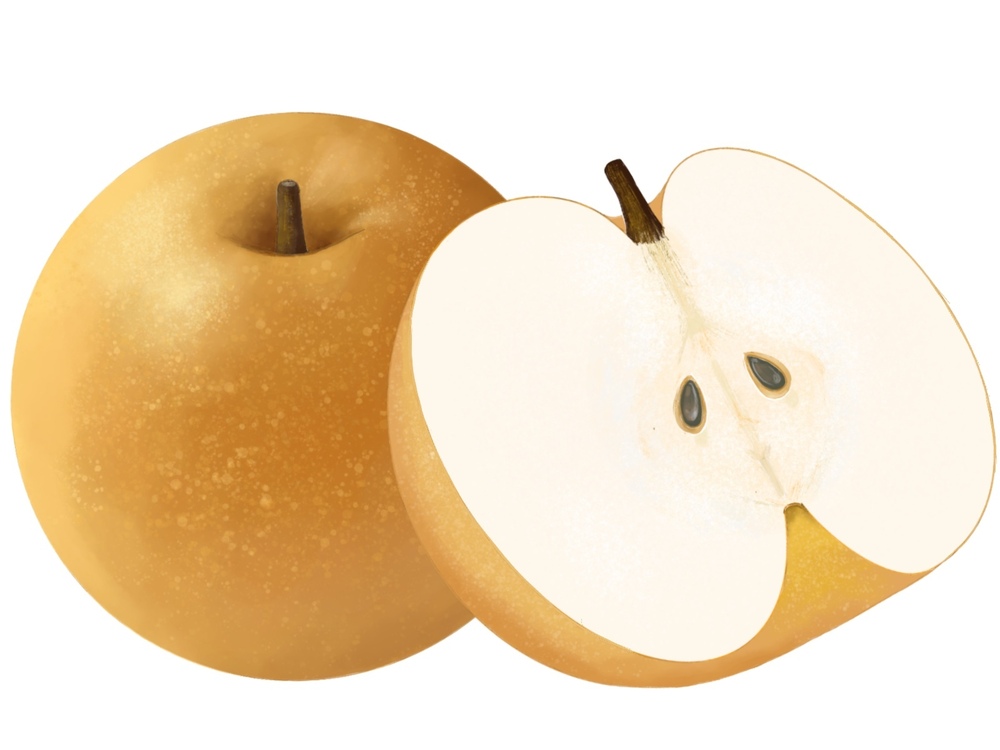

そんな時におすすめなのが、みずみずしい果物「梨」。

実は東洋医学の観点からも、夏の健康管理にぴったりの食べ物とされています。

●東洋医学で見る「梨」の効能

江戸時代の食養生書『本朝食鑑』には、梨について次のように記されています。

気味:寒(身体を冷やす性質)

効能:「肺を潤し、渇を止め、心を涼し、酲を解する」

つまり、梨は肺を潤し喉の渇きを癒し、暑さの影響を受けやすい心を涼しくし、さらにお酒の後の不調をやわらげる働きがあるとされています。

梨は水分が豊富で適度な甘みもあるため、体への水分吸収が効率的です。東洋医学では、ほどよい甘みは胃腸を動かすとされるため、食欲が落ちた時にも効果的。

また、残暑から秋にかけて増える呼吸器系の不調にも「肺を潤す」作用が役立ちます。さらに「心」は精神的な不調とも関係があるため、暑さで疲れた心を鎮める効果も期待できます。

●夏の体と梨の相性

夏は汗をかくことで体内の水分が失われ、熱がこもりやすく、乾きを感じやすい季節です。

この状態が続くと、倦怠感・食欲不振・ほてり・イライラといった「夏バテ」の症状が出やすくなります。

梨はみずみずしく、体を冷やして潤す性質を持つため、夏の不調予防に最適です。

特に、火照りや喉の渇きが強い方にはぴったりの果物といえるでしょう。

●まとめ

梨は、夏の暑さで消耗した体を潤し、心身を落ち着けてくれる自然の恵みです。

東洋医学では、季節や体質に合わせた食養生と治療を組み合わせることで、より健やかな毎日を過ごせると考えます。

「夏バテが続いている」「体がだるく気分も不安定」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

PDFはこちら