新着情報

(3)なぜストレスで自律神経は乱れるのか|東洋医学からの視点

ストレスと自律神経

●はじめに

「ストレスがたまると体調が崩れる」「気持ちが落ち込むと疲れやすい」――誰もが一度は経験したことがあるはずです。この背景には、自律神経の乱れがあります。

今回は、なぜストレスが自律神経に影響を与えるのかを、西洋医学と東洋医学の両面から解説します。

●西洋医学から見たストレスと自律神経

私たちの体はストレスを感じると、脳が「危険」と判断し、交感神経を活発に働かせます。交感神経は「戦う・逃げる」ためのモードをつかさどり、心拍数を上げ、筋肉を緊張させ、血圧を上げます。

本来なら、ストレスが去れば副交感神経が働いて体を休ませてくれます。

しかし、現代社会では仕事や人間関係など慢性的なストレスが続くため、交感神経が休まらず緊張状態が長引くのです。

その結果、

・疲労感が取れない

・気分が不安定になる

・胃腸の不調が続く

・頭痛や肩こりが慢性化する

といった症状が現れてきます。

●東洋医学から見たストレスと気血の巡り

東洋医学では、ストレスによる不調を「身体の巡りが悪くなる状態」と考えます。イライラ → 肝(かん)の働きが乱れ、気の巡りが滞る

気分の落ち込み → 気が不足し、心身が弱る

胃腸の不調 → 気の停滞が消化吸収の働きを妨げる

つまり、ストレスは単なる「気持ちの問題」ではなく、体内の巡りや臓器の働きを乱す大きな要因と考えられてきました。

●鍼灸でできるサポート

鍼灸では、ストレスで過緊張になった交感神経をやわらげ、副交感神経が働きやすい状態を作ります。特に「百会(ひゃくえ)」「内関(ないかん)」などのツボを用いて、頭や胸の緊張を和らげ、全身の巡りを改善します。

●ツボの位置

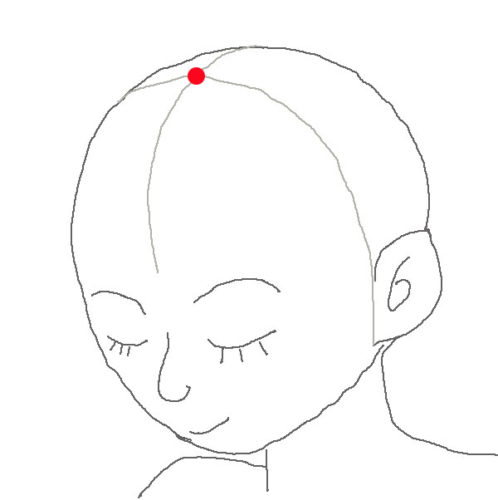

(1)百会(ひゃくえ)

耳の付け根の上下を結んだ線と、身体の中心(鼻を通る縦の線)が交わるところ。

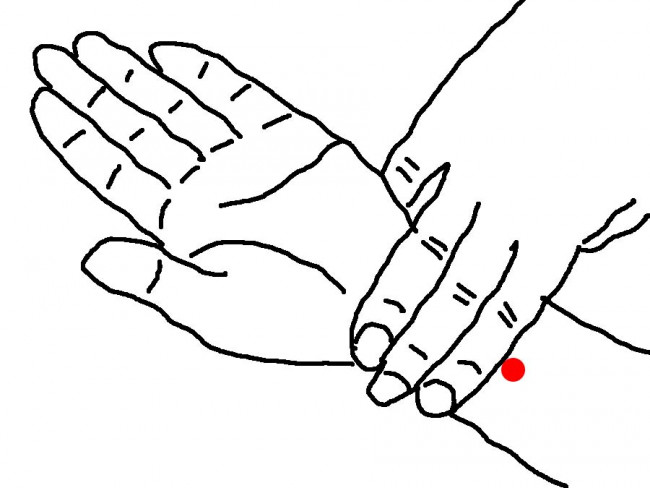

(2)内関

手首の関節から指3本分、腕の幅の丁度中間の位置にとるとよいです。

(3)ツボの押し方

セルフケアの場合は、「ツボの位置を軽く10回押したら少し休む」を3セットぐらいやって

みて下さい。

治療の場合にはこのツボの位置に鍼をしたり、お灸をしたりします。

実際に患者さんからは、

「気持ちが落ち着き、よく眠れるようになった」

「疲れがたまりにくくなった」

「胃腸の調子が良くなった」

といった声をいただいています。

●まとめ

ストレスは避けることができなくても、その影響を小さくすることは可能です。西洋医学的にも東洋医学的にも、ストレスは自律神経を乱し、心身にさまざまな不調をもたらします。

表参道の鍼灸院「自然なからだ」では、やさしい鍼灸で自律神経のバランスを整え、ストレスによる不調改善をサポートしています。

PDFはこちら